「どうして生ごみを減らすことが大切なの?」

そんな質問にお答えするため、京都市の生ごみに関するデータをまとめてみました。

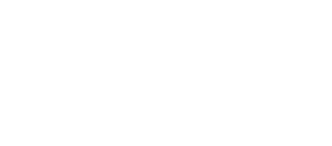

京都市のごみ発生量とその割合は?

京都市の令和4年度のごみ処理量は、38万トンで、1人1日あたりに換算すると718グラムとなっています。

このうち、家庭から出される「燃やすごみ」は、17.2万トンです。

家庭から出される「燃やすごみ」の中には、生ごみ、紙類、プラスチック類等が入っています。

「燃やすごみ」の組成の推移

| 平成27年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 生ごみ(厨芥類) | 43.5 | 41.4 | 38.3 | 38.3 | 40.2 | 38.5 | 38.4 |

| 紙類 | 28.0 | 31.2 | 31.8 | 31.6 | 28.5 | 31.5 | 32.9 |

| プラスチック類 | 10.8 | 11.3 | 11.2 | 12.3 | 12.7 | 12.2 | 11.6 |

| 繊維類 | 5.7 | 4.7 | 6.2 | 6.0 | 7.5 | 6.3 | 6 |

| その他 | 12 | 11.4 | 12.4 | 11.8 | 11.2 | 11.5 | 11 |

※四捨五入の関係で合計が一致しない箇所があります(単位:%)

食品ロスの内訳は?

京都市では平成4年から平成24年度までは5年に一度、平成27年以降は隔年で、家庭から出る生ごみの詳細な調査を行っています。生ごみには、調理くずや食品ロス(食べ残しや手つかず食品)が含まれています。

調理くず:野菜や果物の皮・芯・切りくず、魚の骨、貝殻、卵殻 等

食品ロス: 手つかず食品や食べ残し(野菜類、米・麺類、パン・菓子類、肉類、魚類 等)

その他:茶がら、コーヒーかす 等

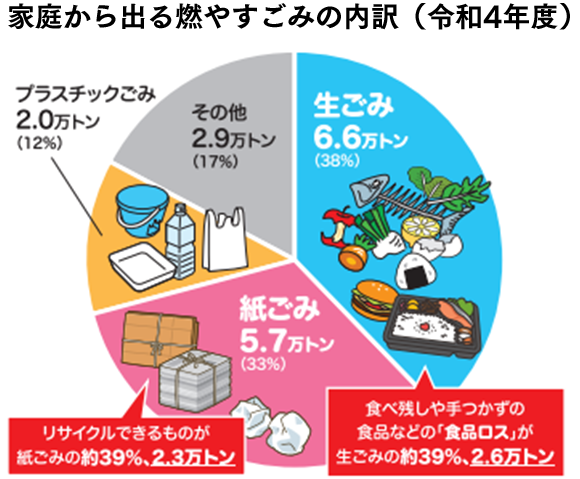

食品ロスの中身は、野菜類が多く、米類、菓子類、加工食品等も多く見られます。また、食品ロスの約半分が手つかず食品となっています。

食品ロスの食品別内訳

出典:令和3年度京都市家庭ごみ細組成調査

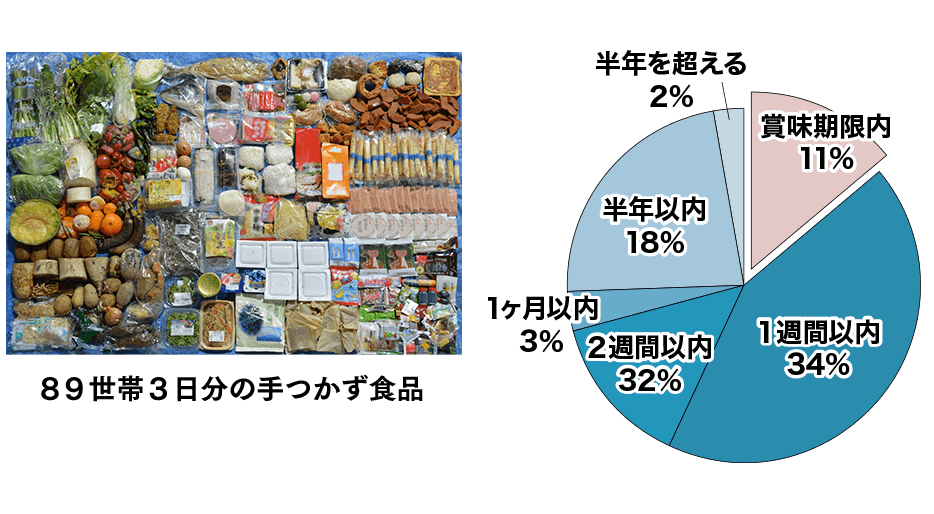

手つかず食品の賞味・消費期限切れ状況

出典:令和3年度京都市家庭ごみ細組成調査

また、手つかずで廃棄された食品のうち消費・賞味期限表示のあるものを細かくみると、賞味・消費期限前のものが11%と高い割合で排出されています。

1世帯当たりの食べ物のムダは?

「食べ残し」や「手つかず食品」を廃棄することで、どのくらいの費用がムダになっているかを試算してみましょう。

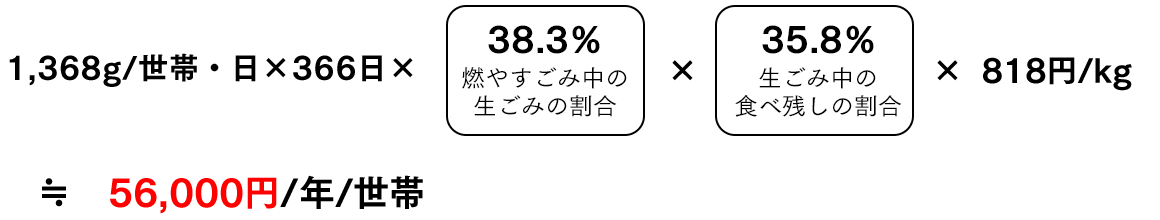

生ごみとして捨てられた手つかずの食品と食べ残しを品目別に分類して、家計調査等から平均的な販売金額を設定して購入金額を試算すると、「食べ残し」と「手つかず食品」の購入に要した費用は、818円/kg(平成29年度調査)でした。

令和元年度の、1世帯(4人家族を想定)が1日に出す燃やすごみは1,368g/世帯・日なので、

となり、1世帯が1年間に廃棄する「食べ残し」と「手つかず食品」の費用は約56,000円にもなります。

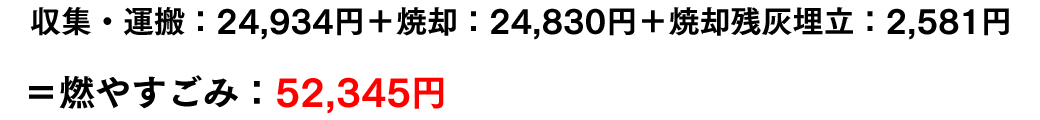

それだけではありません。京都市のクリーンセンターで「燃やすごみ」を処理する費用は、1トンあたり約52,000円の処理費用がかかっています。

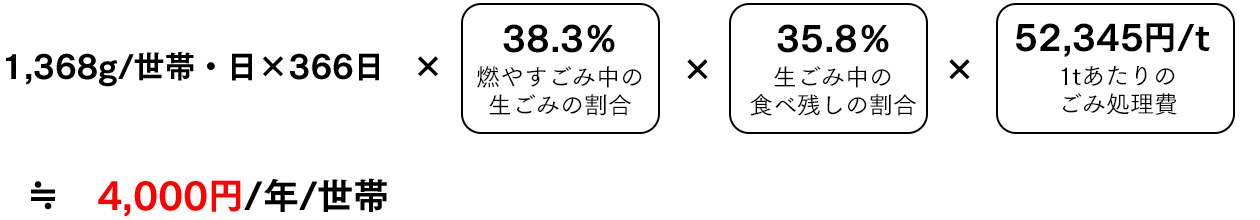

つまり、「食べ残し」と「手つかず食品」を処理するコスト(本来、食べきっていればかからなかった費用)は、

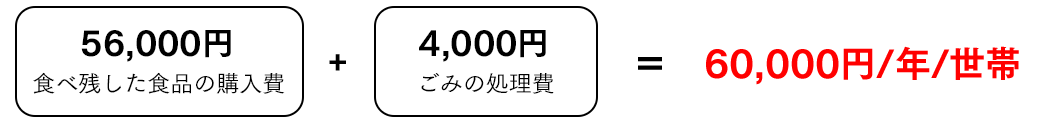

となり、約4,000円の処理費がかかっていることになります。つまり、1世帯あたりで、「食べ残し」と「手つかず食品」を処理すること(=食べ物のムダ)に要する費用は、

にもなるのです。

生ごみの燃えやすさは?

プラスチックや紙に比べると、重さの約8割が水分である生ごみは燃えにくいことがわかります。

京都市のクリーンセンターでは、余熱を利用して発電をしています。紙やプラスチック等のごみの分別を徹底することにより、「燃やすごみ」の中に占める生ごみの割合が増えると、燃えにくくなります。そうすると、発電効率が下がり、発電量が少なくなってしまいます。

このような理由から、「燃やすごみ」の中にできるだけ水分が入らないように、生ごみを出すときに「水キリ」をお願いしています。

関連データ

ごみの出し方や分別方法、ごみに関するお問い合わせ先一覧等

今後の京都市のごみの減量・リサイクルなどの方向性について定めた計画